刘希立认为,自己是一个热爱生活、对创造性工作有浓厚兴趣的人,而绘画既忠实生活、从生活中撷取美,同时又能给人们带来愉悦美、感奋美,能够将个人爱好作为终生职业是一件很快乐、很幸运的事情

4月,虽然还有些春寒料峭,但在北京南城的“敬逸草堂”工作室里却洋溢着暖暖的春意。刘希立,这位自称“逸人”的谦谦老者,是这家工作室的主人。说起工作室名字的缘由,他解释,自己一直很崇尚自然的绘画风格。

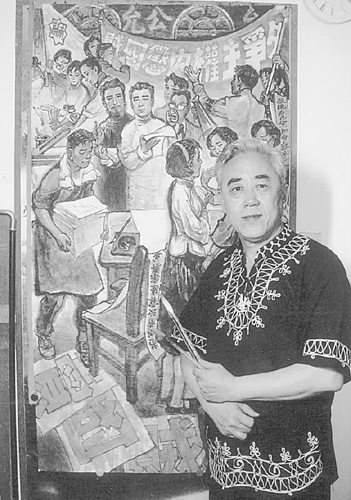

作为在中国连环画界颇有影响力的人物,刘希立虽已年过六旬,但仍然精神矍铄。在挂满自己作品的工作室里,他侃侃而谈。

要将未尽的东西画出来

2005年初,刘希立从天津出版单位退休后,便来到北京,筹建了“敬逸草堂”工作室。眼下该工作室已初具规模,但刘希立表示,“工作室目前仍只是个私人画室,是与同仁同道交流切磋的场所,一段时间里还没有经营交易作品的打算。”

那么,刘希立为什么要在北京“静悄悄”地创办这样一家工作室呢?刘希立坦陈,退休之前,认真的工作习惯和强烈的创作欲望在时间上还是有冲突的,有很多构思和风格上的追求还没有时间去实现,退休后,有了充分的主动支配的时间,想借助工作室的环境和条件调理自己的思绪,把积累和感受到的一切美好璀璨的景象凝聚到作品中来。在刘希立看来,北京文化氛围好,老朋友多,可以做点事情。一是通过工作室提供场地和条件,可以为中老年画家朋友搭建一个沙龙式的平台,方便大家专业上的交流和切磋,推出一批彩墨新作品;二是经过一段时间的努力,在条件具备的情况下,策划编辑一批图文并茂的儿童读物。

今年6月中旬,刘希立将携带着再版的《蝶恋花》,参加东北的连环画收藏新书目交易会。《蝶恋花》是刘希立在1977年末创作完成的,现在由黑龙江美术出版社以收藏本出版。历经30余年变迁,刘希立掩卷感慨良多,禁不住唏嘘不已。

一生情系小人书

刘希立和小人书的缘分由来已久。由于父亲是做颜料生意的,刘希立从小对绘画就很感兴趣。还是在读小学的时候,刘希立便成了小人书租阅店铺的常客,那一本本用牛皮纸或废报纸粘裹着的连环画册经常令他看得如痴如醉,留恋忘返。那段时间,恰逢一批面向工农兵、文字浅显的美术技法小册子问世了,刘希立一面学习水彩写生技法,一面也试着临摹小人书里的丰富画面和感人形象。后来,在南开中学读书的时候,刘希立担任起学校美术社的社长,他尝试着给报社、杂志社投稿,并且经常是屡投屡中。从那时起,刘希立就有了一个愿望,报考美术学院——立志当一个专画小人书、少儿读物插图的画家或美术编辑。他觉得,这既是天天可以创作、最适合自己的职业,也是可以教化孩子幼小心灵的最神圣的事业。

然而,老天不作美,刘希立在1962年参加高考的时候,全国所有的艺术院校都一刀切地停招了。无奈之下,刘希立报考了中央财政金融学院(现在的中央财经大学),学习银行会计专业。为此,刘希立心里别扭了好一阵子。但刘希立并没有放弃绘画,而是继续画,继续投稿。大学毕业后,刘希立被分配到黑龙江,他的绘画才能被黑龙江日报看中了,此后,刘希立辗转报社、出版社,做了40多年的美术编辑、编审工作。一路走来,他精神振奋,兢兢业业,编辑佳作丰富,创作硕果累累,授业桃李芬芳。

《列宁在一九一八》、《惩罚》、《光辉的榜样》、《一代蛙王》、《转战陕北》、《狄克历险记》、《蝶恋花》、《基督山伯爵》……刘希立频频推出的中外经典题材连环画作品引起了业内外的关注。与此同时,由于工作需要,他在装祯设计和彩墨人物画上也有了长足发展。尽管在很长一段时间内,刘希立谢绝参加任何展览、评奖活动,但他的作品还是屡屡入选到《当代书籍插图艺术》、《当代图书设计艺术》、《中国现代美术全集》等大型画册之中,他的名字也被列入《中国专家大词典》、《中国当代美术家人名录》、《中国美术书法界名人名作》之中。

那么,“主动放弃”学了4年且成绩不错的银行会计专业,转而投身到自己并非科班出身的绘画创作之中,这种选择到底有没有遗憾呢?刘希立没有正面回答这个问题。他说,自己是一个热爱生活、对创造性工作有浓厚兴趣的人,而绘画既忠实生活,从生活中撷取美,同时又能给人们带来愉悦美、感奋美,能够将个人爱好作为终生职业是一件很快乐、很幸运的事情,这样的机会不是每个人都能够得到的。

不泥古也不重复自己

问及其“绘画风格”,刘希立淡然一笑,答:“我只有不同阶段的追求,也许更崇尚自然,专注‘塑造’就是我的风格。”的确,从他小至方寸的连环画、文艺作品插图,到四至六尺的大幅彩墨人物、赋彩山水,其风格都随着时光荏苒,变化很大,他那自如的传统笔墨技巧全融入了整体构思的情景之中,有光、有影、有起伏的韵律。

刘希立解释说,没机会进入院校做系统训练,却使他从学画一开始就无拘无束,不顾及门派,可以研习百家,任凭性情追求。这也是与他有类似经历的爱好者们惯常的习画路径。然而不同的是,刘希立更得益于从严的基础训练并勇于较早地投入创作实践。刘希立认为,画家的责任是对创作素材的提炼要得当、适度,这就要考验画家的学识,对生活的理解,对人生百态的认识深度了。刘希立笔下的郑板桥、鲁智深、周总理、老学者、打工妹……都是其生活体验的再现。

谈及对东西方绘画的认识,刘希立认为,对于画家来说,博采众长、兼收并蓄并不是坏事,关键在于如何“消化”。只要你能主动接受冲撞,又主动通过创作实践去探索、去交融,“消化”得舒服,取得雅俗共赏的效果,能得到国人的认同、接受,进而为人类文明和繁荣有所贡献,这就是坦途。他特别强调,有出息、有胸怀的艺术家是不会画地为牢、偏倚中西的。

期待连环画走向“复兴”

连环画与戏曲、小说、电影一样,在文革后都有一段繁荣期,但是好景不长,在上个世纪80年代末期,一下子衰落下去。如今,孩子们曾经爱不释手的小人书只能成为收藏家手中把玩的珍品了。究竟是什么原因导致了连环画走向“消亡”?在刘希立看来,这存在主客观因素。

从客观上看,彩色电视、电影出现后,其在色彩的丰富性和画面的动态感冲击力上,比连环画更富有吸引力。同时,国外卡通、动漫的涌入,“误导”了少年儿童的审美取向,孩子们是看着卡通、动漫成长起来的。这样,曾经兴盛近百年的连环画一下子被冷落,被边缘化,以至被堵塞在进退维谷的尴尬境地,也事出必然。

从主观上看,一方面,多数连环画从业者在创作模式上长期以来求稳不求变,相当多的作品仍以交代故事情节为主,而不重视画面的二度创作,没有及时借鉴吸收各类视觉艺术的发展变化,以致在感染读者赢得市场上连连失势。另一方面,相关部门和出版单位的危机感不强,没有充分估计和应对连环画在新时期的困境。

尽管连环画创作在技法上不复杂,印刷上也简单,但因其多幅连续、人物形象众多、场景变化繁杂,要求作者技术功底深厚,对生活的感悟敏锐而执着。这个全部靠手工制作的行当,需要从业者全身心投入,逐幅推敲,才能在方寸之地展现大千世界。然而,眼下已经很少有人肯做这样的事情了。收藏界近年来对连环画的热衷也恰恰折射出了连环画事业无力自拔的窘境。刘希立提醒,传统出版形式的连环画前景并不乐观。

不过,与连环画有着不解之缘的刘希立却乐观地发现,连环画作为综合艺术,它的连续性画面形式、重情节的描述模式、叙述性的表达方式、可长可短的自如变化对习惯于情节叙述的中国本土读者永远具有感召力,因而,连环画的这些颇富生命力的优势不会轻易消亡,它随时都会持续渗入到其他艺术门类中去——连环画的生命力将会不断勃发生机。

(来源:中华工商时报)

上一条:

周末有连环画藏品展 下一条:

0.36元小人书卖价过万 市民年掏